| Главная » Статьи » От редакции » С. Заграевский |

академик Российской академии художеств, учредитель и главный редактор справочника «Единый художественный рейтинг» РЕЙТИНГИ ХУДОЖНИКОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ(III) Чтобы не показаться голословным, вспомню

опубликованное в 2000 году на сайте «Artinfo.ru» открытое письмо, которое тогда

прозвали «письмом пяти», так как оно было подписано главами пяти крупнейших (и

в то время гораздо более авторитетных, чем

сейчас) художественных организаций. Это были А.И. Комеч, директор

Государственного института искусствознания; З.К. Церетели, президент Роcсийской Академии художеств; А.И. Морозов, председатель Ассоциации

искусствоведов (АИС); В.М. Сидоров, председатель Союза художников России;

В.А. Бубнов, председатель Московского Союза художников (МСХ). Подписи

приведены в том порядке, в каком располагались в письме. Правда, потом выяснилось,

что Алексей Ильич Комеч на самом деле это письмо не подписывал, но четыре

подписи точно стояли. Жаль, я видел оригинал этого письма только мельком, найти

бы его сейчас, он тоже мог бы стать музейным экспонатом... Автором, по ее неоднократным личным заявлениям, была известный в то

время искусствовед, академик РАХ Мария Андреевна Чегодаева, а уж кто, как

говорится, за ней стоял – догадываюсь, но по прошествии стольких лет не считаю

нужным высказывать догадки. А говорилось в этом письме буквально

следующее (все курсивы принадлежат автору письма): «Ставим в известность прежде всего художников, а также всех

заинтересованных лиц – коллекционеров, галеристов, сотрудников музеев и

выставочных залов, меценатов, спонсоров и т.п. Предложенная Рейтинговым центром

(т.е. редколлегией справочника «Единый художественный рейтинг» – С.З.) идея

составления «рейтинга» встретила крайне негативное

отношение специалистов, была отвергнута принципиально как глубоко порочная,

изначально абсолютно произвольная и заведомо тенденциозная; имеющая характер рекламы,

призванной в угоду чьим-то коммерческим интересам или личным пристрастиям, на

основании произвольных субъективных оценок лиц, никем на то не уполномоченных,

навешивать на художников ярлыки, тем самым предопределяя их творческую судьбу.

Никакими ссылками на необходимость упорядочения художественного рынка не может

быть оправдана попытка низвести искусство до уровня товаров

широкого потребления, занесенных в торговые каталоги согласно ГОСТу, рыночной стоимости и

потребительскому спросу. Такая практика, быть может и имеющая место где-либо в

мире, в корне противоречит гуманистическим традициям русской культуры… Мы глубоко возмущены безнравственным поведением членов

Рейтингового центра, их откровенной попыткой ввести в заблуждение художников и

широкий круг людей, заинтересованных в судьбе современного русского искусства».

Александра Паперно. Душ. 2003

А потом, в начале 2001 года, на телеканале

«Россия» вышла имитирующая гражданский суд программа «Слушается дело»,

посвященная ЕХР. Конечно же, это было не более чем телешоу, но выступавшие в

роли «обвинителей» М.А. Чегодаева и академик РАХ, народный художник РФ Дмитрий

Жилинский «добились» того, что рейтинг был «осужден» как «нарушающий права

художников». Правда, этот итог, как это обычно бывает на телешоу, был заранее обговорен

и согласован с защитниками рейтинга (а защищал его, кроме самого учредителя,

известный адвокат Евгений Тарло), но все же резонанс эта

телепередача имела такой, что вскоре учредитель ЕХР подавляющим большинством

голосов был изгнан со съезда МСХ. Именно изгнан, то есть покинул зал под свист

и улюлюкание. Наверно, противники рейтинга искренне

надеялись запугать его инициатора. Но в итоге, как это часто бывает в

художественном мире, они лишь сделали ЕХР великолепную рекламу. Да и как можно

было надеяться запугать человека, который, хотя и являлся профессиональным

художником, учеником Татьяны Мавриной, но в самое неспокойное и жестокое время

– 1990-е – занимался бизнесом в ранге директора дочерней фирмы одного из

крупнейших российских банков – Токобанка? Если всяческие «наезды» и «бандитские

стрелки» в свое время не запугали, то можно ли было испугаться «письма пяти» и

улюлюкания безвредных делегатов съезда МСХ? К тому же справочник

«Единый художественный рейтинг» был официально зарегистрирован как средство

массовой информации при Профессиональном союзе художников России, то есть любые

нападки на него могли быть расценены как воспрепятствование деятельности СМИ и

вмешательство в деятельность профсоюза, который, по закону, является

независимым в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов

местного самоуправления, политических партий и других общественных объединений,

им не подотчетным и не подконтрольным. Во всяком случае, никаких судебных перспектив противники рейтинга не имели, и в «настоящий»

суд никто никогда на рейтинг не подавал.

Справедливости ради скажем, что много

голосов раздавалось не только «против ЕХР», но и «за». Например, патриарх

отечественной художественной критики, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий

Михайлович Кантор писал: «Рейтинг в области искусств наиболее

естественен и, по-видимому, наиболее нужен, что бы ни говорили его противники,

обеспокоенные больше всего тем, что «на художников навешивают ярлыки» (на

политиков и телеведущих можно, на художников нельзя). Но главная проблема

заключается именно в том, что и без всякого рейтинга все навешивают на

художника ярлыки, без этого не существует художественная критика. Рейтинг был в

художественном мире России с XVIII века до 1917 года, когда существовали звания

художника, «назначенного», академика, советника, профессора. Революция отменила

это, но с 1930-х были введены новые отличия (звания заслуженного и народного

художника РСФСР и СССР). С 1947 года наряду со званием члена союза художников

существуют звания члена-корреспондента и действительного члена Академии

художеств (в 1947–1992 годах – Академии художеств СССР, после 1992 года –

Российской академии художеств). Это ли не рейтинг?.. Подобные рейтинги есть обязательно и в

каждой галерее, и в каждом музее, – всюду, где покупают и продают произведения

искусства. Такие рейтинги существуют в научных институтах, в академиях, в

художественных центрах. Здесь они не называются рейтингами и

обычно носят «партийный» характер, в их основе – деление художников на «своих»

и «чужих», на «тех» и «других», на «традиционных» и «современных». С точки зрения искусства

и его истории такое деление бессмысленно, но его отстаивают с ожесточением и

бескомпромиссной ретивостью, потому что без него само существование «центров»

лишается смысла и оправдания. Отсюда такие волнения из-за рейтинга. Между тем именно раскол искусства на

«партии» требует единого, общего рейтинга, не знающего партий и направлений.

Это давно напрашивается, тем более что из-за раскола нельзя ни историю

искусства написать, ни экспозицию как следует устроить, ни продать, ни купить

по разумной цене.

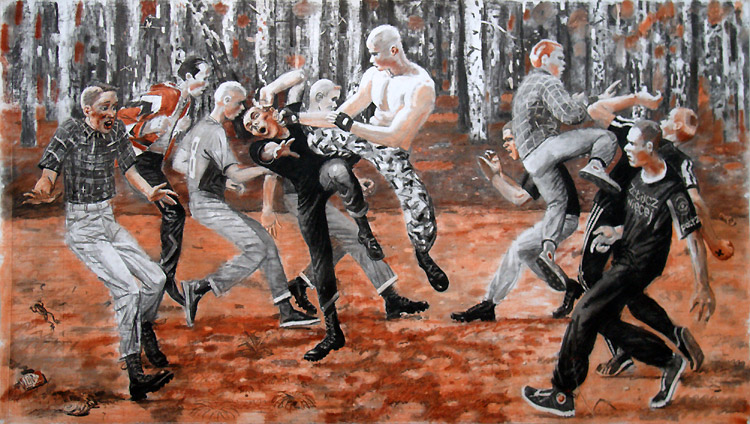

Алексей Каллима. Драка в парке. 2012

Другая причина необходимости общего

рейтинга: в Москве как следует не знают даже искусство

Петербурга, хотя искусства России как целого без Петербурга не было, нет и не

может быть. Но если художники Петербурга, худо ли, хорошо ли, но как-то

известны, то искусство Урала, Сибири, Черноземья, Севера, Поволжья как будто

вовсе не существует, несмотря на то, что в российских периферийных городах

живут и работают (к сожалению, и умирают неузнанными) многие крупнейшие мастера

искусства нынешней России. В большой степени это относится к бывшим республикам Советского Союза… Единый рейтинг

нужен огромному числу художников тем больше, чем дальше от Москвы он живет. Естественно, что всякий рейтинг обвиняется

в произвольности и субъективности оценок. Иначе и не может быть, поскольку

всякая оценка искусства и художественной критики субъективна и, следовательно,

произвольна. Но смысл всякого анализа как раз и состоит в том, что он

подтверждает и обосновывает вывод интуитивного суждения вкуса. Без этого

интуитивного суждения не имеют смысла никакие обоснования. Проверка

правильности суждения вкуса – во-первых, в единстве коллегиальных суждений

независимого профессионального жюри, и, во-вторых, в испытании временем

справедливости этой оценки. (Курсив мой – С.З.) Наконец, «страшный» вопрос, продиктованный

чиновничьим негодованием: кто уполномочил независимое жюри? Ответ ясен: потому

оно и независимое, что никто его не уполномочивал. Иначе мы будем спрашивать,

кто уполномочил Дидро рассуждать о Шардене и Грезе, кто уполномочил Стасова,

Александра Бенуа, Якова Тугендхольда, Анатолия Бакушинского судить о путях

русского искусства. Рейтинг – форма критики времени

образования художественного рынка в России. Без рейтинга он долго будет

блуждать в лабиринтах коммерческих интриг и ведомственных амбиций». А вот что писал доктор искусствоведения,

профессор Виктор Михайлович Мартынов: «Если бы художественного рейтинга не было,

его следовало бы выдумать, и вот почему. Обличительный пафос противников

«рейтингования» зиждется на абсолютно неверном толковании термина «рейтинг» как

ценовой категории, имеющей «принципиальное оценочное значение». А между прочим, буквальный перевод его означает всего лишь – положение, то есть

результат стратифицирования сложносоставной системы, без всякого намека на

иерархию и уж тем более какую-либо оценку. Вызывает недоумение и то

обстоятельство, что критика инициативы Рейтингового Центра Профессионального

союза художников носит ярко выраженный амбициозный характер, грубо

маскированный мнением некоего «большинства специалистов», которые, не утруждая

себя аналитическими посылками, определяют саму идею рейтинга «как глубоко

порочную, изначально произвольную и заведомо тенденциозную, имеющую характер

рекламы, призванной в угоду чьим-то коммерческим интересам или личным

пристрастиям, на основании произвольных субъективных оценок лиц, никем на то не

уполномоченных (вот она, «совковая ментальность» – разрешить может только ЦК?),

навешивать на художников ярлыки…».

Диана Мачулина. Новости. 2007 Ужас! Какие-то «злые люди» из Рейтингового

Центра так и норовят обидеть художника, испортить ему творческую судьбу, не

имея на то никаких «полномочий». Все это было бы смешно, если бы не попахивало

«административно-командным угаром» – не пущать, запретить, отменить, подобно

генетике или кибернетике («буржуазной выдумке империалистов»), как вредоносную

затею «шарлатанов от искусствоведения». К счастью, история даже в мельчайших

проявлениях реализуется через интенции, и ее не изменить подобными заклинаниями

кликушеского свойства. Объективная потребность структурирования художественного процесса у нас в стране в современный период ощущается в среде и самих художников, и меценатов, спонсоров, галеристов, искусствоведов, и зрительской публики. Именно требованием времени обусловлено внедрение методов точных наук в сферу гуманитарного знания, обустройство творчества новыми информационными технологиями». Приведем слова и классика «нонконформистской» арт-критики Вильяма Мейланда: «Практика показывает, что рейтинг мало пугает людей состоявшихся, уверенных в себе и своем деле. А нервничают, суетятся и кричат, как правило, те, кто не очень хорошо ведает, что творит, то есть неспособен к самоанализу и спокойной оценке художественных явлений. Рейтинг – это не дамское суждение художника о себе или дружеское благоволение к отдельно взятым товарищам... Рейтинг – это прежде всего суждение экспертов, суждение профессиональное, основанное на знаниях и многолетнем опыте общения с искусством. В определенном смысле рейтинг – это процесс и это стимул для развития художника. И наоборот, если самолюбие патологически ущемлено, если налицо, не дай Бог, мания величия или еще какое-нибудь подобное отклонение, то неизбежны соответствующие последствия, а именно перевод творческих усилий в сферу интриг и административного мышления, в сомнительную область склок и озлобления, итогом чего бывает прежде всего творческая импотенция». Продолжение следует... Использованы изображения работ художников рейтинговых списков Copyright PostKlau © 2017 | |

| Просмотров: 1421 | | |

| Всего комментариев: 0 | |